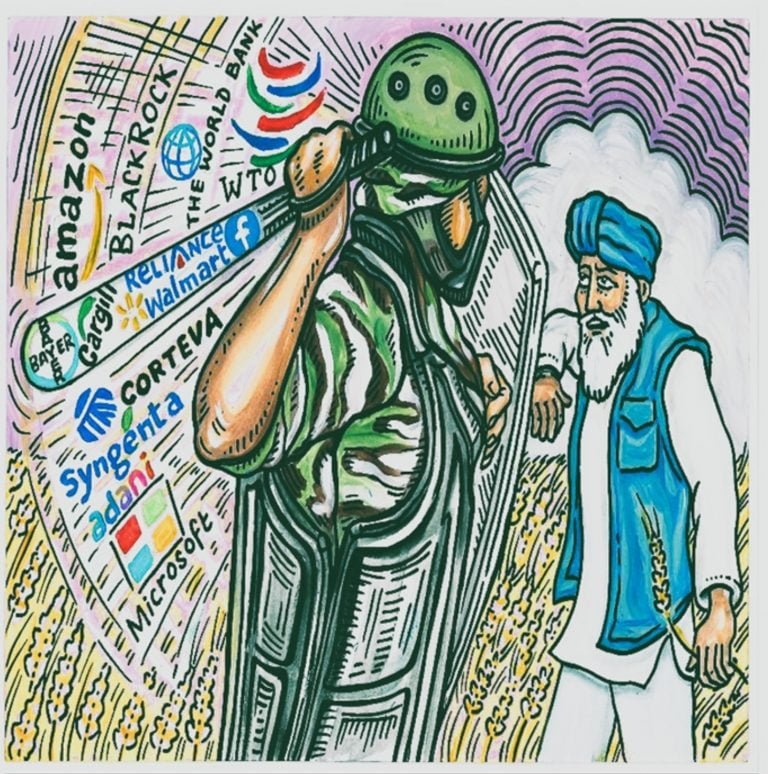

La modernisation de l’agriculture du Sud par la «voie capitaliste» est-elle possible et souhaitable ?

Extrait du livre de Samir Amin (1931-2018)1, La souveraineté au service des peuples, PubliCetim No 41, 2017.

Plaçons-nous dans l’hypothèse d’une stratégie de développement de l’agriculture cherchant à reproduire systématiquement au Sud le parcours qui a produit l’agriculture familiale moderne du Nord.

On imaginera facilement alors qu’une vingtaine (ou une cinquantaine) de millions de fermes modernes supplémentaires, si on leur donne l’accès aux superficies importantes de terres qui leur seraient nécessaires (en les enlevant aux économies paysannes et en choisissant sans doute les meilleurs sols) et si elles ont accès aux marchés de capitaux leur permettant de s’équiper, pourraient produire l’essentiel de ce que les consommateurs urbains solvables achètent encore à la production paysanne. Mais que deviendraient les milliards de ces producteurs paysans non compétitifs ? Ils seront inexorablement éliminés dans le temps historique bref de quelques dizaines d’années. Que vont devenir ces milliards d’êtres humains, déjà pour la plupart pauvres parmi les pauvres, mais qui se nourrissent eux-mêmes, tant bien que mal, et plutôt mal pour le tiers d’entre eux ? À l’horizon de cinquante ans aucun développement industriel plus ou moins compétitif, même dans l’hypothèse fantaisiste d’une croissance continue de 7 % l’an pour les trois quarts de l’humanité, ne pourrait absorber fut-ce le tiers de cette réserve. C’est dire que le capitalisme est par nature incapable de résoudre la question paysanne et que les seules perspectives qu’il offre sont celles d’une planète bidonvillisée, et de milliards d’êtres humains « en trop ».

Nous sommes donc parvenus au point où pour ouvrir un champ nouveau à l’expansion du capital (« la modernisation de la production agricole ») il faudrait détruire – en termes humains – des sociétés entières. Vingt ou cinquante millions de producteurs efficaces nouveaux (cinquante ou deux cents millions d’êtres humains avec leurs familles) d’un côté, trois milliards d’exclus de l’autre. La dimension créatrice de l’opération ne représente plus qu’une goutte d’eau face à l’océan des destructions qu’elle exige. J’en conclus que le capitalisme est entré dans sa phase sénile descendante, la logique qui commande ce système n’étant plus en mesure d’assurer la simple survie de la moitié de l’humanité. Le capitalisme devient barbarie, invite directement au génocide. Il est nécessaire, plus que jamais, de lui substituer d’autres logiques de développement, d’une rationalité supérieure.

Alors, que faire ?

Il faut accepter le maintien d’une agriculture paysanne pour tout l’avenir visible du XXIe siècle. Non pour des raisons de nostalgie romantique du passé, mais tout simplement parce que la solution du problème passe par le dépassement des logiques du capitalisme, s’inscrivant dans la longue transition séculaire au socialisme mondial. Il faut donc imaginer des politiques de régulation des rapports entre le « marché » et l’agriculture paysanne. Aux niveaux nationaux et régionaux ces régulations, singulières et adaptées aux conditions locales, doivent protéger la production nationale, assurant ainsi l’indispensable souveraineté alimentaire des nations et neutralisant l’arme alimentaire de l’impérialisme – autrement dit déconnecter les prix internes de ceux du marché dit mondial – comme elles doivent – à travers une progression de la productivité dans l’agriculture paysanne, sans doute lente mais continue – permettre la maîtrise du transfert de population des campagnes vers les villes. Au niveau de ce qu’on appelle le marché mondial la régulation souhaitable passe probablement par des accords interrégionaux répondant aux exigences d’un développement qui intègre au lieu d’exclure.

Vous trouverez plus d’informations sur la souveraineté alimentaire dans le premier numéro de Lendemains solidaires