POUR BIEN VIVRE DANS LES LIMITES DE LA PLANÈTE : DÉMOCRATISER LES SYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT

Par Julia Steinberger, Elena Hofferberth, Gauthier Guerin et Elke Pirgmaier

Il est techniquement possible d’assurer de bonnes conditions de vie pour tous dans les limites de la planète. La réalisation de cet objectif dépend principalement des systèmes politico-économiques en vigueur. Comme le régime capitaliste dominant est axé sur la recherche du profit plutôt que sur la satisfaction des besoins et la durabilité, il perpétue ainsi les pratiques extractivistes et les inégalités.

Bien vivre dans les limites de la planète dépend donc avant tout d’une transition fondamentale des économies capitalistes vers une démocratie économique (Johanisova et Wolf, 2012). Enracinant notre approche dans la tradition économique hétérodoxe, nous nous concentrons sur les systèmes d’approvisionnement (système de subsistance) qui fournissent les biens et services nécessaires à la société. Nous rompons avec les hypothèses économiques dominantes qui se limitent à « l’allocation de ressources rares à attribuer entre des objectifs concurrents », car ces axiomes négligent les relations de pouvoir inégales, qui sont une motivation centrale pour la démocratisation de l’économie.

Bien vivre dans les limites de la planète dépend donc avant tout d’une transition fondamentale des économies capitalistes vers une démocratie économique.

Notre proposition de démocratisation des systèmes d’approvisionnement s’appuie sur les approches existantes en matière de transformation socio-écologique des systèmes politico-économiques et vise à pallier certaines de leurs lacunes. Les interventions macroéconomiques dominantes se concentrent sur les aspects de la politique monétaire et budgétaire afin de stimuler ou de freiner l’activité économique, plutôt que sur la réorganisation de l’approvisionnement en biens et services.

Les propositions de Green New Deals contemporains, par exemple, incluent des visions pour la transformation du logement, des transports et de l’énergie, mais ne traitent pas de la prise de décision. Les récentes propositions de planification écologique démocratique se concentrent sur des principes et des mécanismes généraux, mais négligent les spécificités des systèmes d’approvisionnement (telles que leur relation avec la satisfaction des besoins humains ou leurs impacts sur les travailleurs, les utilisateurs finaux et les communautés). Il en va de même pour les propositions relatives aux revenus universels de base et à la transformation institutionnelle par le biais d’organisations contrôlées démocratiquement, qui restent également vagues sur la question de la propriété et de la prise de décision. Parallèlement, les propositions en faveur de la démocratie économique se limitent souvent à des coopératives de travailleurs uniformisées, négligeant la diversité des systèmes d’approvisionnement et des formes d’organisations diverses.

Satisfaire durablement les besoins face aux vulnérabilités des acteurs

Les relations sociales, ainsi que les relations entre la nature humaine et non humaine, façonnent les systèmes d’approvisionnement et sont en retour façonnés par ceux-ci. L’approvisionnement capitaliste actuel n’a pas pour objectif premier de permettre l’épanouissement humain ni même de satisfaire les besoins fondamentaux. Au contraire, la logique capitaliste de l’approvisionnement instrumentalise les besoins humains pour imposer la consommation de produits et l’accumulation de profits, souvent par le biais d’une « escalade de la satisfaction des besoins », où les besoins sont instrumentalisés dans une course à la surproduction et à la surconsommation (Brand-Correa et al. Citation2020).

Un aspect clé de la spécificité des systèmes d’approvisionnement pertinent pour la démocratie économique est l’exposition des couches sociales à l’exploitation et à la vulnérabilité qui constituent souvent des obstacles importants à la réalisation du bien-être ou à une participation sociale épanouie. Les personnes occupent des rôles divers tout au long des chaînes de production et de consommation.

Tout d’abord, les travailleurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de la production sont vulnérables aux préjudices et à l’exploitation. Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, au sein des communautés, il peut exister des différences importantes en matière de vulnérabilité en fonction des inégalités de revenus, de pouvoir, de santé, de handicap, d’âge, de race, de sexe, de statut migratoire, etc. Les utilisateurs finaux sont évidemment les plus touchés au stade de l’utilisation, en raison des préoccupations économiques traditionnelles concernant la qualité, l’accessibilité et l’abordabilité des biens et des services, auxquelles s’ajoutent des considérations de dépendance économique et physique.

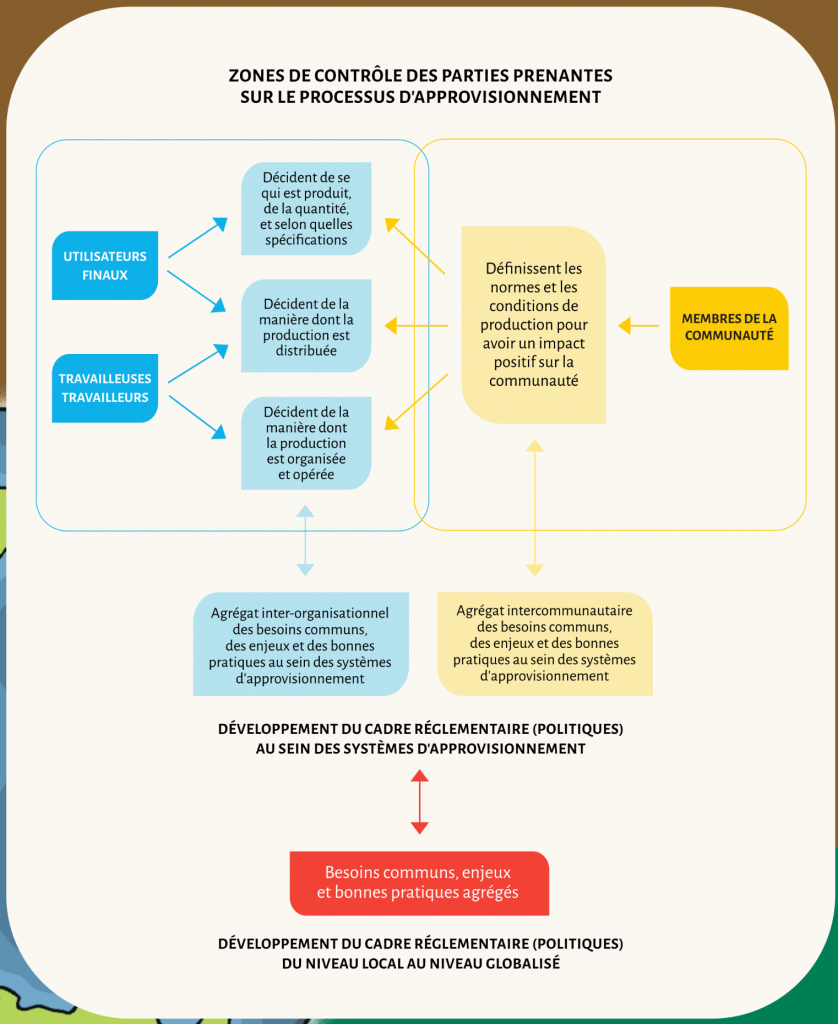

En analysant la démocratie économique et les choix de systèmes d’approvisionnement sous l’angle de la satisfaction universelle des besoins humains, plusieurs points centraux apparaissent : le potentiel de réduction radicale de l’utilisation des ressources (et donc de l’impact environnemental), la prise en compte de divers types de vulnérabilité et d’exposition à une provision déficiente ou nuisible ainsi que le potentiel émancipateur d’une transformation des processus décisionnels au sein des systèmes d’approvisionnement. Dans cette perspective, les acteurs de première ligne, notamment les travailleurs, les membres de la communauté et les utilisateurs finaux, devraient être considérés comme des parties prenantes essentielles dans le cadre de la démocratie économique appliquée aux systèmes d’approvisionnement.

Quand les institutions orientent la consommation entre profit et utilité sociale

Les systèmes d’approvisionnement peuvent prendre plusieurs formes, allant du collectif et coopératif au privatisé et concurrentiel. Afin d’éviter les écueils futurs, nous devons tenir compte des risques de manipulation du marché et d’accumulation de pouvoir propres à certains systèmes d’approvisionnement. L’accumulation de pouvoir s’obtient généralement en façonnant la consommation et en instrumentalisant les besoins.

Les formes capitalistes d’organisation peuvent être caractérisées par trois principales caractéristiques institutionnelles : (1) le pouvoir décisionnel est en dernier ressort associé à la propriété financière (pouvoir des actionnaires) ; (2) l’investissement est la condition préalable à la propriété financière (quelle que soit la manière dont l’investissement est acquis) ; et (3) le pouvoir décisionnel est lié à l’ampleur de la propriété financière, elle-même proportionnelle à la taille de l’investissement. Ainsi, les avantages financiers sont structurellement associés à la prise de décision, car ils sont liés à la fois au rôle de propriétaire financier et à celui d’investisseur. Les sociétés anonymes publiques ou privées sont un exemple courant de telles formes d’organisation.

Afin d’orienter l’activité économique vers la satisfaction des besoins de la société, nous posons comme hypothèse que la logique des systèmes d’approvisionnement devrait viser à optimiser directement l’utilisation des produits dans leur conception, leur accès et leur consommation, plutôt que le profit.

Nous utilisons l’approche qui privilégie l’utilité sociale (valeur d’usage) de la production plutôt que la valeur d’échange des organisations. Selon ce cadre, un tel changement de logique exige que l’utilité sociale de la production soit la forme globale des avantages associés à la prise de décision. Cela implique à la fois de dissocier la prise de décision des parties prenantes ayant des avantages financiers et de l’associer aux personnes et entités qui bénéficient de l’utilité sociale de la production.

Le tableau ci-dessus représente trois formes d’avantages financiers entrant dans le processus de provisionnement, ceux des propriétaires, des investisseurs et des travailleurs. Comment ces avantages financiers peuvent-ils être supprimés ? Premièrement, il est nécessaire d’empêcher le transfert des actifs financiers de l’organisation à des personnes physiques par le biais de règles juridiquement contraignantes. L’établissement de telles règles supprime complètement le rôle du propriétaire financier. Deuxièmement, les investissements doivent être réalisés sous des formes qui ne donnent pas lieu à des droits de décision (par exemple, des prêts plutôt que des actions avec droit de vote). Troisièmement, les salaires doivent être dissociés des performances financières d’une entreprise afin que le travail puisse également échapper à l’incitation au profit. Ces trois critères conceptualisent la démarchandisation du processus économique au niveau organisationnel (en empêchant de traiter les organisations comme des vecteurs de gain financier), ce qui, selon nous, est d’une importance fondamentale pour l’économie écologique et les transitions post-croissance.

Conclusion

La faisabilité pratique d’un tel changement institutionnel est limitée par les cadres législatifs qui définissent l’objet, la propriété, la gouvernance et la réglementation financière de l’organisation de la production et de la consommation. Dans le cadre de ces contraintes juridiques, nous proposons quelques règles et principes directeurs pour mettre en œuvre une forme d’approvisionnement socialement utile et compatible avec les objectifs de la post-croissance : (1) aucune personne physique (individu) n’a droit aux actifs résiduels de l’organisation économique ; (2) les investissements peuvent générer un rendement financier limité (par exemple sous forme d’intérêts), mais ne confèrent aucun droit de décision ; (3) les utilisateurs finaux doivent disposer d’un droit de décision démocratique sur ce qui est produit et selon quelles normes, ce qui met en œuvre la « démocratisation de la demande » ; (4) les travailleurs doivent disposer d’un pouvoir de décision exécutif sur la manière dont la production est réalisée, ce qui implique une autonomie sur leur lieu de travail – cela met en œuvre la « démocratisation du travail » ; (5) les membres de la communauté doivent être en mesure de fixer des normes et des conditions afin que la production ait un impact positif (ou au moins pas négatif) sur leur communauté – cela met en œuvre la « démocratisation des réglementations communautaires ». Des réglementations générales peuvent alors émerger à partir du recensement des besoins et des problèmes communs et des meilleures pratiques de chaque groupe de parties prenantes

Pour faire face aux crises socio-écologiques contemporaines, il est nécessaire de changer la logique d’approvisionnement, en passant d’une primauté du profit et de la croissance à une primauté du bien-être dans les limites de la planète. La démocratisation des systèmes d’approvisionnement est un élément central de ce processus de transformation, qui fait entrer l’économie dans le domaine politique, élargit le pouvoir de décision des personnes concernées, crée de nombreux espaces de délibération et s’éloigne de la propriété privée et de l’exploitation pour s’orienter vers l’autonomie et la liberté.

Il est nécessaire de changer la logique de provisionnement, en passant d’une primauté du profit et de la croissance à une primauté du bien-être dans les limites de la planète.

Cette proposition nous oblige à abandonner les notions abstraites au profit d’examens systématiques et spécifiques : comment généraliser la délibération démocratique dans nos sociétés et nos économies, comment les différents systèmes d’approvisionnement contribuent-ils aux besoins ou aux vulnérabilités humaines et comment mettre en place des organisations capables de satisfaire les besoins et d’empêcher la monopolisation du pouvoir ?

TRUMP, LE PROJET 2025 ET LE RÉSEAU ATLAS : LES VRAIS MAÎTRES DU JEU

Derrière les outrances de Donald Trump se cache une machine politique bien huilée. Comme l’explique Julia Steinberger, ce qui pourrait passer pour de l’improvisation permanente relève en réalité d’une stratégie écrite noir sur blanc : le « Projet 2025 ». Ce plan, élaboré par la Heritage Foundation ‒ un think tank conservateur financé par les géants des énergies fossiles ‒ sert de véritable guide au Président américain.

« Tout ce qu’il fait correspond ligne pour ligne à ce projet », insiste Steinberger. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. La Heritage Foundation n’est qu’une pièce d’un dispositif bien plus vaste : le réseau Atlas. Ce consortium international regroupe plus de 500 think tanks (groupes de réflexion) néolibéraux à travers le monde, de la Suisse à l’Amérique latine, qui œuvrent systématiquement à imposer des politiques de dérégulation et d’austérité.

À cette architecture s’ajoute un autre danger : l’émergence d’un néofascisme high-tech porté par les milliardaires de la Silicon Valley. « Elon Musk, Peter Thiel et leurs acolytes promeuvent un mélange toxique de capitalisme prédateur, de racisme et d’eugénisme », alerte Steinberger.

Le tableau est clair : une alliance inédite entre vieilles fortunes pétrolières, appareils néolibéraux transnationaux et nouvelle oligarchie technologique est en train de redéfinir les règles du jeu politique. Face à cette offensive coordonnée, la résistance doit elle aussi s’organiser à l’échelle internationale.

Le tableau est clair : une alliance inédite entre vieilles fortunes pétrolières, appareils néolibéraux transnationaux et nouvelle oligarchie technologique est en train de redéfinir les règles du jeu politique.